一、墨戏:以笔为杖的禅者行脚

中国书法,自古被视为“心画”。一笔落下,墨色氤氲间,纸面留白处却悄然生长出万千气象。禅僧以杖点地,步步生莲;书家以笔为杖,留白成境。这种“计白当黑”的智慧,恰如禅宗公案中的“空手把锄头”——执墨者看似在书写“有”,实则于空白处证悟“无”。

王羲之《兰亭序》中,二十个“之”字形态各异,却皆因行间疏密而气脉贯通。此处“白”非虚空,而是呼吸的间隙、节奏的顿挫。禅家云:“不雨花犹落,无风絮自飞。”书法之白,恰似絮落花飞的刹那,不着痕迹地托起墨痕的重量。

二、守黑见空:从《道德经》到禅宗心印

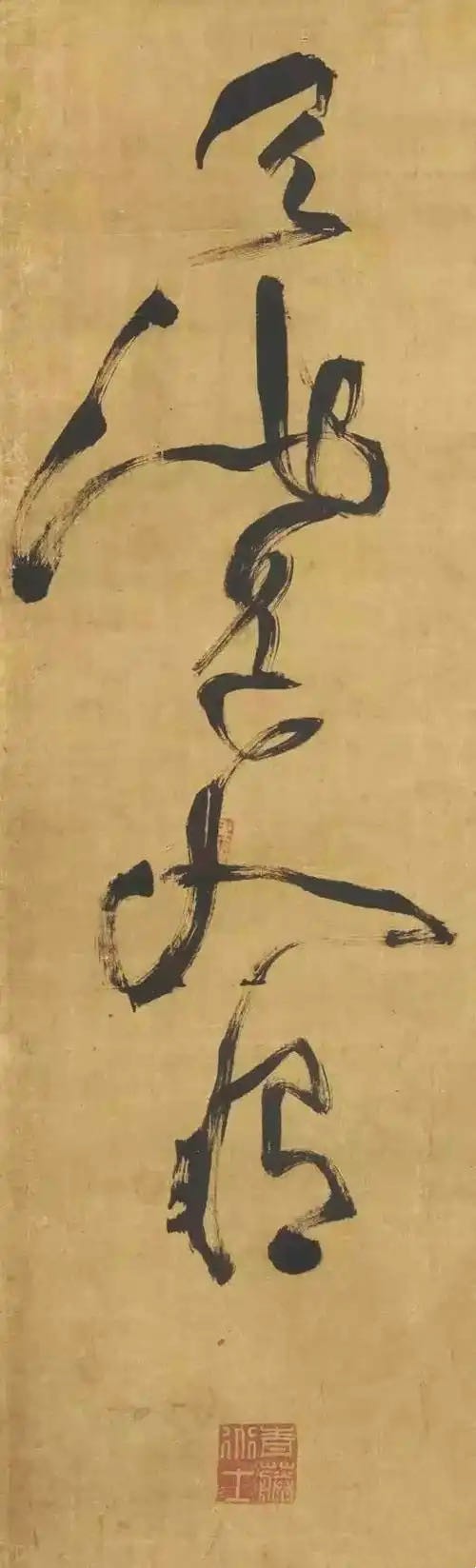

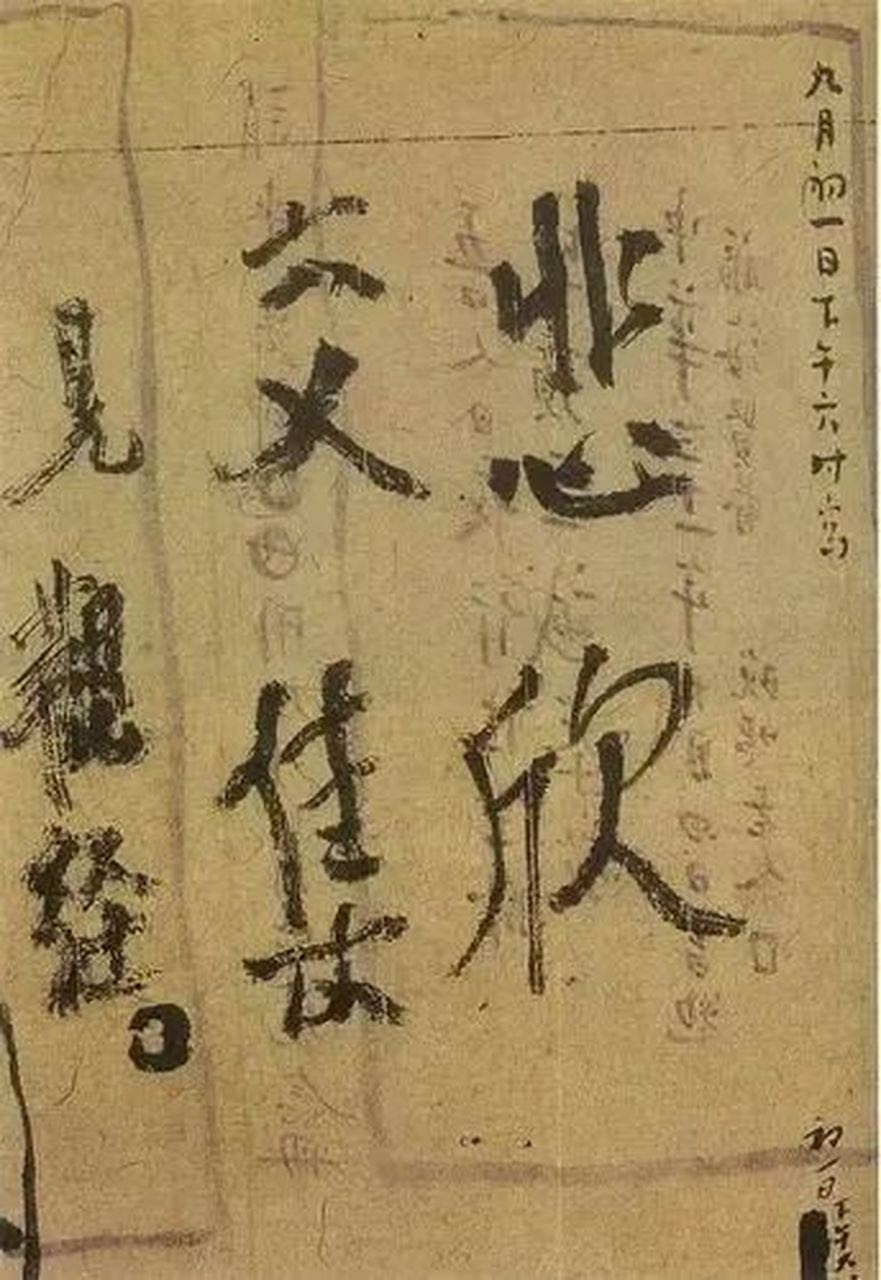

“知其白,守其黑,为天下式。”(《道德经·第二十八章》)老子此言,本为治国之道,却暗合书法的空间辩证法。唐代狂僧怀素写《自叙帖》,枯笔横扫处似断还连,满纸烟云中,墨色愈狂,留白愈静。这种“黑”与“白”的角力,恰似禅宗“烦恼即菩提”的悖论——墨迹的张扬,反衬出空白的庄严。

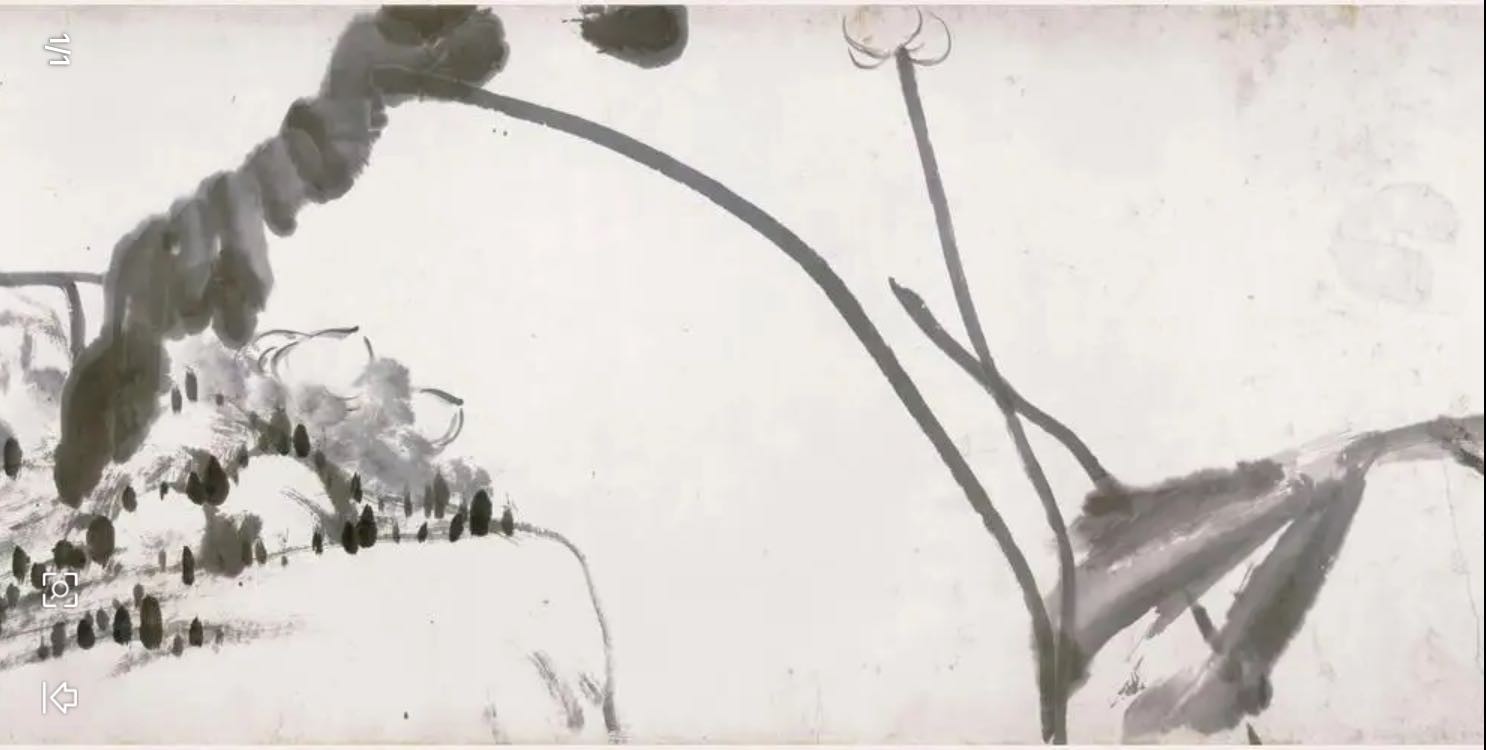

八大山人画鱼,常留半纸空白作水;良宽禅师书偈,偏以歪斜稚拙破匀称。此等“墨戏”,实为以“不完美”叩问完美,以“不完整”抵达完整。正如南泉普愿斩猫,赵州禅师头顶草鞋——禅机不在形式圆满,而在空白处的机锋流转。

三、非有非无:留白的美学重层性

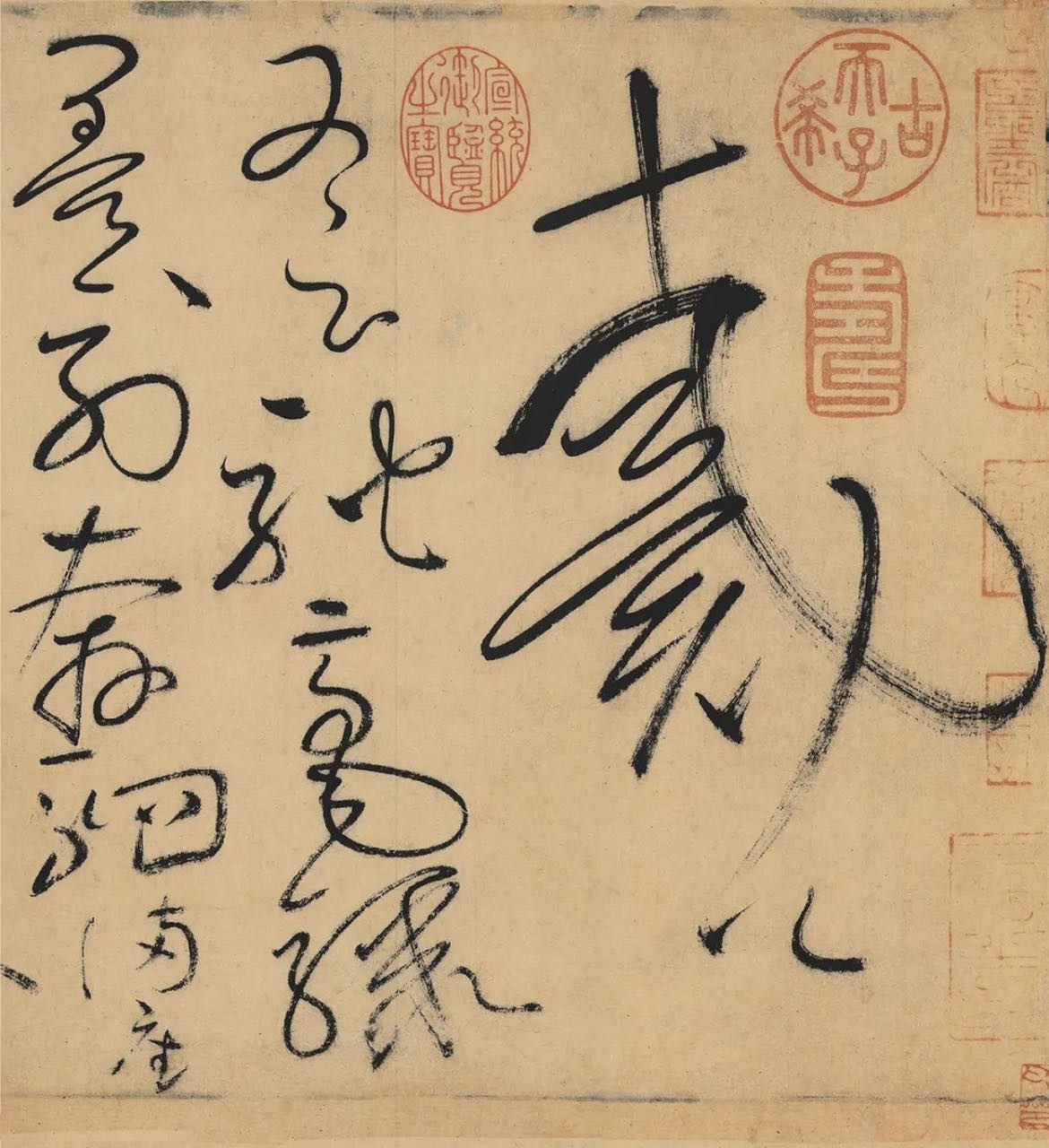

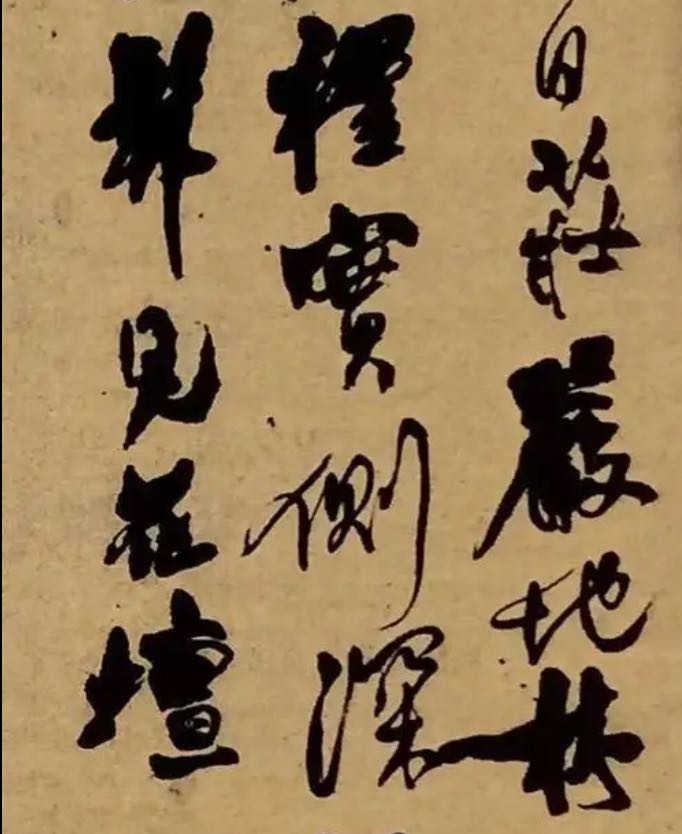

书法的空白从来不是被动剩余,而是主动建构的“负空间”。宋代米芾作《蜀素帖》,绢纹肌理与飞白笔触交织,物质性的“有”(绢帛)与书写性的“无”(飞白)形成复调对话。这种空间重层性,可比禅宗“空手把锄头,步行骑水牛”的吊诡——白与黑互为镜像,共同编织出超越二元对立的第三重境。

观八大山人《河上花图卷》,荷叶泼墨如倾盆雨,茎秆细笔似游丝,而水面全以空白喻之。此处“白”既是水,又是空,更是观者心中的投射。禅门所谓“一月普现一切水,一切水月一月摄”,恰可注解此境:留白如同心镜,照见万物而不染一尘。

四、减法修行:从满纸烟云到一片孤舟

书法史上的伟大革新,往往始于对“满”的叛逆。颜真卿《祭侄文稿》涂改狼藉,却因留白处的呼吸感而痛彻千古;弘一法师晚年书作,删尽波磔,独留瘦骨,空白如雪落寒江。这种“减法”,不是技艺的退化,而是如禅者“破我执”后的澄明——当笔墨退至临界,空白便显露出本自具足的圆满。

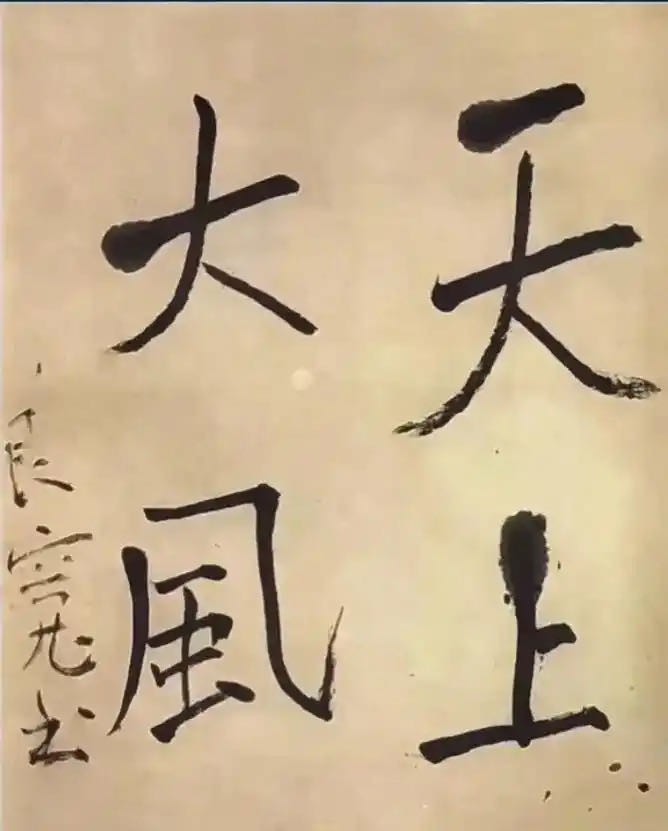

日本禅僧仙厓义梵曾画一圆相,题曰:“本来无一物”。书法中的“计白当黑”,何尝不是以笔墨证空?当观者凝视《快雪时晴帖》结尾处的疏朗,或黄庭坚《松风阁》行间的萧散,所见早已超越字形,直抵“无笔墨处皆成妙境”的禅心。

结语:枯笔写春,空白种松

“计白当黑”的本质,是以有限追问无限的游戏。王铎的涨墨如夜雨吞山,却需留白作晨雾破晓;徐渭的狂草似醉汉舞剑,终赖空白为归鞘之寂。禅宗有“石女生子”之喻,书法留白亦复如是——它既是未出生的可能,也是已完成的永恒。

在这非有非无的空白之境,书家与禅者相遇:以墨戏为蒲团,以宣纸作山河,一笔落下时,三千大千世界尽在呼吸之间。

作者简介

王浅初,书法美学学者,禅意书法实践与理论研究者,“自然书写”理论创始人,深耕书法与禅宗美学跨学科研究十余载,致力于探索书法艺术中的禅学精神表达,提出“左手破执,笔墨渡心”方法论,曾发表《禅意书法的空间叙事研究》《自然书写:跨维度的文明对话》《自然书写:笔墨间的顿悟之门》《禅墨观心:中国书法中的空性美学》《禅锋墨影:破相时代的书法省思》《碑草之间见禅心:于右任书法的自然之道与生命觉解》《冷月与暖阳:弘一、星云书法中的禅学路径比较及当代启示——兼论禅墨精神的现代转化》等论文十余篇。